Por Víctor Uribe

A Hyoenjin Prajna

Despertar

El té caliente

empaña la ventana.

Bebe. Se aclara.

Un Buda

Bebió su té,

lavó y guardó su taza.

Noche de lluvia.

A Hyoenjin Prajna

El té caliente

empaña la ventana.

Bebe. Se aclara.

Bebió su té,

lavó y guardó su taza.

Noche de lluvia.

Por Víctor Uribe

No estaba siendo un día productivo. Las horas se acortaban y los pendientes alargaban el cuello por la ventana. Las pequeñas tareas se apoderaban de los minutos como si éstos transcurrieran para satisfacer sus caprichos minúsculos.

Y luego salir a comprar comida y regresar a lavarlo todo, porque el virus, de tan pequeño, abarcaba todos los rincones del miedo. Y cocinar. Y comer, conscientes de las goteras del tiempo, que al rato eran chorros de vida agrietando la jornada. Porque uno tendría que ser más productivo.

Y así se fueron inflando los minutos hasta que empezaron a flotar y a escapar por la puerta de la azotea. Porque la tarde no los detenía. Al contrario, entraba el viento a regarlos por la habitación, a revolverlos con el polvo y los papeles, empujándolos sutilmente hasta que oscurecía.

Y esa noche nos enteramos de que el encierro iba a extenderse, y la vida se nos encogió con cada palabra de la noticia. Las sílabas de los meses se hincharon ―de junio a septiembre―, mientras el aliento se nos adelgazaba imaginando otra temporada de calles vacías y sirenas, de insomnio y nostalgia, de ansiedad robusta y la paciencia hecha andrajos.

Vendrán más días y noches como éstos, jugando a ser los mismos de antes, intercambiando rutinas y turnándose en el calendario para confundirnos, aunque sus pasos suenen idénticos al acercarse a la puerta para escapar en cuanto nos demos la vuelta, dejándonos temblorosos, improductivos.

Por Víctor Uribe

Vivimos en una época de imágenes utilitarias. Su condición de herramientas las obliga a cumplir una finalidad, a perseguir un provecho. En el mejor de los casos conmueven; en el peor, manipulan. La inmediatez en la que surgen y se distribuyen termina por trivializarlas. Son parte del espectáculo cotidiano que nos brinda simulaciones reconfortantes y placenteras a cambio de resguardarnos de los vértigos de la existencia; de sus “heraldos negros”, como diría Vallejo. En este panorama, la pintura de Paulina Jaimes evita la imagen como instrumento y más bien la transforma en una invitación al abismo. Cada tela, cada acuarela y obra gráfica es un descenso a las profundidades de la mirada.

Hay que decirlo, el trabajo de la artista inevitablemente desconcierta. Lo que desequilibra al espectador no sólo es la fuerza de las imágenes, sino los pozos de misterio a los que nos arroja. En sus retratos abunda el duelo de colores, la disputa de sombras y luces que de pronto se anudan en una transparencia, en los detalles de una textura. Su destreza técnica le permite plantear incógnitas que a la vez aturden y seducen por medio de objetos comunes que invocan viejos símbolos para renovarlos. Así, en la simpleza de un impermeable resuena la mística de una túnica, o una máscara felina abandona su fervor ritual para sugerir las secretas liturgias de lo cotidiano. Algo similar ocurre con los personajes, que tejen una red sutil de correspondencias entre lo mítico y lo mundano, empezando por la pintora misma: alquimista que transfigura las imágenes en realidades que dislocan el tiempo.

Otro rasgo que recorre el trabajo de Paulina Jaimes es su búsqueda constante por develar la música que oculta la materia. La vista persigue el canto en la quietud de una escena, en la disposición de los gestos, los detalles, los contrastes que descubren el vínculo entre sonido e imagen. Oírla es cuestión de abrirse a las notas que nacen de los rojos y azules que mezclan sus alientos, del contrapunto de los verdes y magentas a la luz de una vela. Estamos tan sobrados de ruido y faltos de silencio, que al inicio quizá enmudezca la musicalidad de las obras, que calle el rumor de la sangre en las acuarelas de la serie De profundis, que los corazones no rebelen su ritmo en piezas como Bienaventuranza, que Los vigilantes se guarden la polifonía de los planos que observan. Es cuestión de arriesgarse a que el ojo y el resto de los sentidos encuentren las sonoridades que propone la vista.

La trayectoria de la artista, que en otros momentos ha tocado la vulnerabilidad del cuerpo y la fuerza envolvente de la tierra, ahora se nutre de la sustancia de los mitos, la magia y los sueños. Una obra que explora la resonancia de los signos exteriores con el mundo interno del espectador. En cada elemento hay ecos arquetípicos que nos sacuden y fascinan, con equivalencias entre lo alto y lo bajo, entre la estrella celeste y la marina, entre la raíz que se hunde y el tallo que asciende, porque en el fondo uno sospecha que esta existencia no es más que un juego de espejos. Entre más alto se apunta, más hondo se llega. Y en el centro, como un puente que une los extremos, está el corazón palpitando, como la médula de nuestras intuiciones y experiencias. Ese corazón al que Paulina Jaimes nos invita a regresar para iluminar nuestra vida.

Texto para la exposición Re cordis, de Paulina Jaimes, en la galería Mario Llaca. mariollaca.mx

A Eduardo Parra Ramírez

Quisiera evocar esta memoria:

mas he aquí que se borra…

Constantino Cavafis

Las notas iniciales comienzan a desdoblarse en el piano. Los acordes se encadenan pausadamente con el ritmo de alguien que va rumiando recuerdos en una tarde nublada. Los rostros de la calle sucumben a los rostros de su memoria. Entre paso y paso, una imagen surge, una alegría perdida remonta el olvido y enseguida se desvanece. El hombre levanta la vista al sentir una gota en la cara. A su lado pasa una madre con su hijo dormido en los brazos. Él los mira sin detenerse y da vuelta en la esquina inmediata. Quiere distraerse con los escaparates cercanos, pero en cada ventana conspira un reflejo de su pasado. El cielo comienza a picar de humedad las paredes y el piso, mientras el viento derriba las mercancías de los tenderos vecinos, agita las faldas de jóvenes desprevenidas, mece letreros, sacude toldos, azota cortinas.

El piano desgrana la melodía sin prisa, adelanta timbres, intercala pausas entre tonos que atraen el fraseo de un violín y la marcha discreta de un violonchelo, acompasando el rumor de la lluvia. Los paraguas se abren. Las luces se encienden diluyendo las sombras que se espesan en los pasillos y negocios. La gente se apresura a vaciar las calles. Corren a protegerse en los techos cercanos o se van cubriendo con lo que llevan en la mano. El hombre se refugia en la entrada de un edificio de oficinas. Su mirada sigue el ajetreo de los que huyen y el andar aterido de quienes se resignan. En la acera de enfrente, la edad demora los pasos de una anciana, pero no los detiene. Avanza a pesar de la violencia del agua. La humedad mortifica sus huesos y cala en sus tendones, pero ella continúa su marcha por los charcos que reflejan la ciudad que alguna vez ostentó sus palacios en un lago. El hombre observa indeciso a la mujer que se aleja por la avenida. Quiere ir tras ella y verla de frente, esperando encontrar un ademán de las manos, un leve temblor en los labios, cierto color en la voz que coincidan con su memoria. El hombre tirita, más por desconcierto que por frío. Adelanta un paso solitario. Consulta la calle, mira el rodar espeso de los autos, observa las contorsiones que dibuja su respiración, sin aventurar el siguiente paso. Al voltear, la mujer se ha perdido en las galerías de la tormenta. Él abandona su refugio y toma cualquier rumbo. Sus pasos no le pertenecen. Camina por plazas vacías, recorre portales donde los peatones se resguardan y las prostitutas se entumecen en silencio, cruza riadas que le anegan los pies. Avanza cada vez más rápido, alargando zancadas que le acortan el aliento, cada vez más rápido, cada vez más absorto.

Las notas se enardecen: el piano forja una danza urgente que inflama el arqueo del violín y aviva las brasas del violonchelo. Los acordes no tardan en perseguirse y elevarse, escalando la cima del compás para llegar al siguiente movimiento. Pronto se suman percusiones que ritman la carrera del hombre por calles desconocidas, hasta que en una esquina se queda sin aire. Quiere seguir a pesar de los calambres que merman sus piernas, del temblor de los brazos, de su espalda exhausta. Su mirada interroga el semáforo y la fila de autos que aguardan. Busca enderezarse y seguir cruzando camellones y rotondas, ignorando los rostros de quienes lo miran resguardados bajo puentes y techos improvisados. Quiere continuar hasta que las calles cobren sentido, que los muros y fachadas respondan a la cartografía de sus primeros años, cuando la mujer que añora trazaba en su memoria mapas transparentes de gestos y palabras. Quiere seguir a pesar de su cuerpo agotado. La luz cambia a verde y los coches empiezan a hormiguear por la calle. La lluvia desdibuja sus siluetas, las ablanda hasta que se pierden de vista, como ensoñaciones que la vigilia condena al olvido. Tras unos minutos, el hombre recobra el aliento y el camino. Las esquinas comienzan a deletrear evocaciones y las aceras a insinuar edificios ausentes, ventanas que reflejaron otros cielos y puertas que sólo abren al pasado. La trama de calles desemboca en un parque. El hombre mira desde una orilla los juegos solitarios, las bancas que gotean, los árboles que mecen sus ramas en la llovizna y los caminos que de niño aprendió a domar en su bicicleta, imponiéndose a los raspones y la gravedad, mientras ella lo esperaba. Ella. Sin la cara dolorosa ni el cuerpo afligido por la enfermedad. Con las manos pródigas en caricias, lisas, hábiles, ajenas a cables y sueros. Ella. Con bromas y canciones en la boca, llamándolo, entibiando su nombre con los labios, en lugar de discutir con los rostros invisibles que visitan su cama de noche. Ella. En sus convulsiones no lo ve salir de la habitación, ensordecida por sus propios estertores no lo escucha bajar las escaleras del hospital y echarse a andar por las calles tan vacías sin ella.

Texto inspirado en «Choros», de Ludovico Einaudi.

Por Víctor Uribe

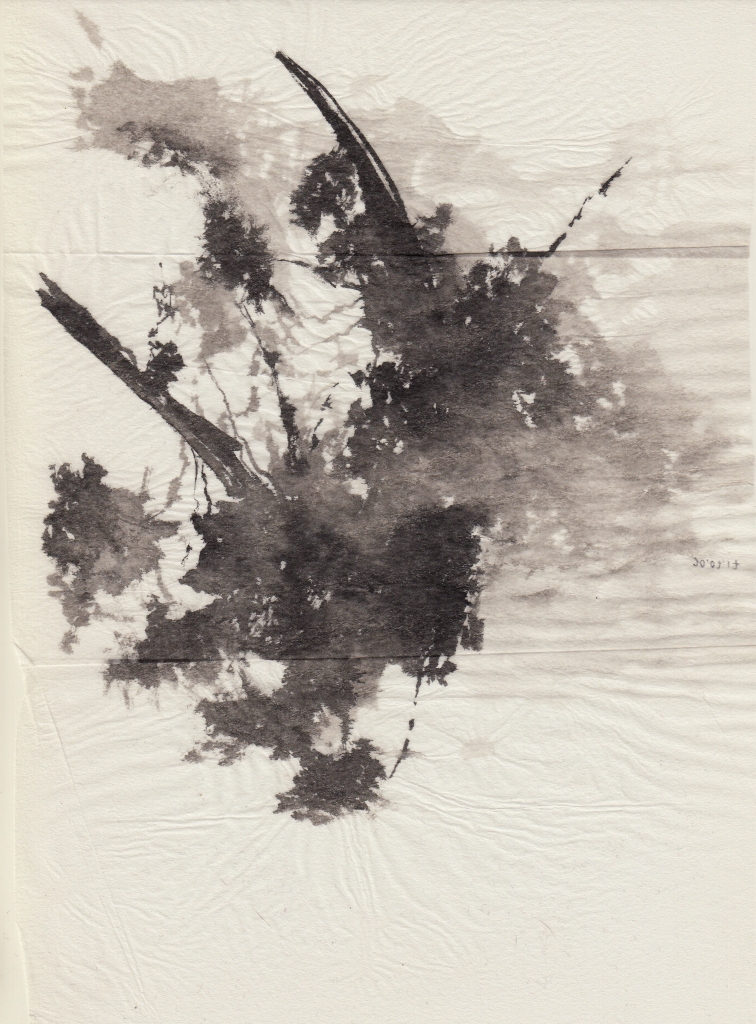

En una época que utiliza la imagen para seducir y abrumar al observador, el trabajo de Fernanda Saavedra apuesta por la sutileza. Su obra es un territorio de sugerencias, de instantes inasibles y de formas caprichosas que no terminan de revelarse. Podría decirse que sus fotografías, acuarelas y dibujos son huellas que la artista va dejando por el camino de su introspección. Son testimonios de una búsqueda contemplativa, más que reflexiva, asociada al tiempo y a la naturaleza. Una búsqueda a la vez visual e íntima.

En la sencillez de varias de sus imágenes, la creadora se acerca a las tradiciones plásticas de otras latitudes, como la técnica sumi-e de pintura y la caligrafía oriental, en las cuales la espontaneidad en el trazo refleja la esencia de los objetos, más que su apariencia. Quizá por ello la economía de líneas y colores tiene igual relevancia que los espacios vacíos en varias de sus composiciones. La destreza plástica es importante, pero lo fundamental es el contacto con lo que se representa, sean las sombras que se espesan al atardecer, un paisaje montañoso oculto tras la neblina o los reflejos que se desdibujan en el agua. La imagen es un sitio de encuentro entre el exterior y la vastedad interior de la artista. Algo queda claro: el trabajo de Fernanda Saavedra se mueve por zonas imprecisas con la intención de evitar las trampas del pensamiento y la palabra común.

Cuando el lenguaje no libera y la imagen falsea la realidad, el resultado son las opiniones y prejuicios que empañan y distorsionan nuestro vínculo con el mundo. La artista, en cambio, constantemente ronda los márgenes del silencio, donde la poesía germina y el tiempo se despoja de las categorías de pasado y futuro. Su obra es una continua exploración del presente porque ahí ocurren las verdaderas revelaciones. Es cierto que el momento es fugaz, pero ¿qué fenómeno del universo no lo es? Al asomarse al trabajo de la artista se intuye que, tal vez, la clave para despertar a la inmensidad del instante comienza por reconocer nuestra propia temporalidad, por aceptar nuestra impermanencia. Su obra es una invitación a contemplar en quietud y silencio la vida que se nos escapa.

Por Víctor Uribe

Entre

la soledad y la compañía

hay un gesto que no empieza en nadie y termina en todos.

-Roberto Juarroz

La joven se sabe observada. Su mirada cómplice se asoma bajo la tela roja que le cubre el rostro, desviando la atención de su desnudez. La tensa quietud de su cuerpo se suma al manto vaporoso que le envuelve la cabeza y se extiende como un rumor de sangre por la oscura vegetación en donde está postrada. Sus manos están manchadas de un azul mortecino que armoniza con el tono fúnebre de la piel. Su vulnerabilidad engaña: el suyo no es el gesto de la víctima que sucumbe a la fatalidad, sino el semblante de quien asume un destino: el sacrificio. En la joven se cifran los atributos del dios que titula la obra de Paulina Jaimes: Ofrenda para Xipe Tótec. Y como en los antiguos cultos prehispánicos, compartir los rasgos de una divinidad también supone repetir su suerte: la muerte creadora. ¿Qué nace y qué sucumbe en la tela? La respuesta es evasiva. Bajo la clara desnudez de la modelo, un nudo de símbolos se confronta en la imagen, suscitando la tensión íntima que caracteriza las obras de la pintora. La artista no teme asomarse a las contradicciones que forman el tejido de la vida, sino que las lleva a su paleta como una disputa incesante entre azules y rojos, entre territorios de luz que se imponen a las sombras, a veces oponiéndose, otras entrelazándose, en un vaivén continuo. No es gratuito que se sirva de los antagonismos internos de la divinidad náhuatl para proponer algo más que un homenaje. La pintura es, simultáneamente, una síntesis y un punto de partida. Es la suma de sus hallazgos pictóricos y el testimonio de sus nuevas búsquedas.

Como en cantidad de deidades mesoamericanas, en Xipe Tótec, “Nuestro señor el desollado”, coincide lo atroz con lo benéfico. En el panteón prehispánico no hay una dialéctica que resuelva las oposiciones divinas porque, en el fondo, forman una unidad indisoluble. La lucha y la alternancia ponen en movimiento al universo. En el dios se hermanan la guerra y el maíz: la destrucción y la continuidad de la vida. Su festividad coincidía con el equinoccio de primavera, la época de la regeneración. Para las antiguas culturas, el orden cósmico nacía de un sacrificio primordial: Xipe Tótec se despelleja vivo para que el maíz germine y alimente a los hombres. La brutalidad es parte del culto. Por medio del rito, los humanos repiten los gestos y hazañas de los dioses que fundan y sostienen la realidad. Los actos rituales no hacían más que actualizar los dones divinos. Desollar a un guerrero cautivo y que el sacerdote vistiese su piel no era la culminación de una liturgia cruenta, sino propiciar la fertilidad de la tierra. La inmolación es fecunda por la analogía que la sostiene: arrancar la piel y deshojar la mazorca son formas de emular al dios despellejado que obsequió los granos a su pueblo. A pesar de su implacable literalidad, la metáfora del desollamiento es elástica y admite varios sentidos. Perder la piel permite renovarla, es un signo de cambio: lo viejo se transforma, el invierno cede a la primavera, el sol que se oculta por el oeste asoma por el este al amanecer. Xipe Tótec es un heraldo de lo nuevo. Y a él se ofrenda la joven de la pintura. En la tela que emboza su rostro se insinúan la carne y la sangre, que murmuran sus tonadas de vida y muerte.

La imagen está lejos de pretender revivir el pasado perdido. Más que ensalzar a una deidad remota, la artista se vale de los contrastes simbólicos para revelar su propia visión: un imaginario que hace del cuerpo el signo elemental de nuestra humanidad. Una humanidad que damos por sentada. La pintura de Paulina Jaimes parte de una pregunta modesta pero abarcadora: ¿qué hay detrás de las personas? Más que una mera incógnita psicológica o social, la artista plantea un enigma. Su búsqueda no pasa por la definición, sino por la elocuencia. La primera se vale de conceptos y categorías para aprisionar la realidad en una descripción que uniforme lo diverso y simplifique lo complejo. La naturaleza de la segunda es expresiva y emocional. A través de un desdoblamiento en sus modelos, la pintora ilumina las caras ocultas de su propia humanidad: sus temores, su fragilidad e incertidumbre. En Ofrenda para Xipe Tótec, la vulnerabilidad expuesta por Jaimes no evoca el miedo que paraliza, sino un temor más hondo que obliga a despertar. El gesto de la joven desafía su fragilidad, pero no la niega. En su mirada asoman ecos del guerrero inmolado que, al reconocer su indefensión, alcanza la lucidez que acompaña la inminencia de la muerte. Abrazar nuestra finitud quizá sea una de las tareas más urgentes de esta civilización, sumida en el sueño de su omnipotencia. En una época sobrada de conceptos y escasa de discernimiento, la creadora antepone la empatía al discurso: observa, no predica.

Hay quien considera que la pintura de Paulina Jaimes no es “amable” con el espectador, pues bajo su pincel los cuerpos se afirman a la vida a partir de lo más elemental: la sangre, los fluidos, la materia. La desnudez sincera los cuerpos y los despoja de artificios. Somos carne que se piensa. Quisiéramos ser más que este aliento prestado envuelto en pulpas y tripas que palpitan y decaen. Ser más que un rostro temporal del polvo. Lo cierto es que también somos esta geografía corporal y sensitiva que debemos explorar para lograr habitarla. Entre cordilleras y abismos de huesos y piel, hay un individuo concreto, memorable. La pintora se adentra en esos relieves para rescatar gestos, consignar rasgos y, sobre todo, proponer un refugio a la mirada. Pero emular la apariencia es apenas un primer paso en su búsqueda, pues el retrato no es asunto de imitar, sino de elegir. Más que una reproducción exacta, la imagen es una ficción construida a partir de detalles y omisiones que guían la sensibilidad del espectador: cierto énfasis en el semblante, un determinado ángulo del cuerpo o algún claroscuro, más que prestar teatralidad a la composición, son la puerta a una psicología, a una forma de ver el mundo, a una vida. No se calca una fisonomía, se descubre un carácter y, detrás de él, una historia. La semejanza con el modelo sólo se vuelve relevante cuando permite crear una intimidad con el sujeto retratado. Del oficio y la destreza en la representación pasamos a la pregunta crucial que articula la obra de la artista: ¿quiénes somos? Si consideramos la diversidad humana, la respuesta no puede ser definitiva ni generalizadora. Quizá por ello la aspiración de la pintora sea más bien sobria. Hay que empezar por lo más inmediato: la vista. Pintar es el oficio de la mirada.

Pero ¿cómo se mira? ¿Desde qué territorio de nuestra geografía personal observamos y nos vinculamos con la realidad? ¿Opinamos, más que detenernos a ver? ¿Alguna revelación nos ilumina el entendimiento y, con ello, la forma de percibir? ¿O nuestra conciencia se limita a dar vueltas en la noria de sus confusiones? En el caso de Paulina Jaimes, su obra peregrina por emociones que socialmente se prefieren evitar, como la ansiedad, el pasmo, la incertidumbre y el desasosiego. Sus retratos parecieran nacer del silencio. Un silencio enraizado en el asombro, pues para admirar hay que callar. No es gratuito que la pintora haya encontrado su visión personal justo al empezar a interrogar su mirada. Tenía que suspender las teorías y especulaciones librescas de sus obras tempranas para concentrarse en la profundidad y los matices anímicos de la imagen. El resultado de esta búsqueda son piezas como La máscara y los Letargo 1 y 2, que fueron un parteaguas en su producción. O, tal vez, más que un hito, un descenso hacia aguas más elementales.

Un punto de coincidencia entre la Ofrenda para Xipe Tótec y La máscara y el díptico de Letargo 1 y 2 son los gestos indefinidos de los personajes. En sus rostros asoma una emotividad que rehúye el detalle, no por efectismo sino para desafiar deliberadamente al espectador, valiéndose de nuestro rechazo a la indefinición. Preferimos amurallar el pensamiento con supersticiones y juicios, que dejar que nuestra conciencia vague por lo desconocido. Queremos ilusiones reconfortantes que nos prometan una realidad domesticada y manipulable, aunque eso implique mutilar o malversar los hechos con tal de que nuestras “certidumbres” queden imperturbadas. El catálogo de masacres y persecuciones que agotan la historia es, quizá, el ejemplo más sombrío de esa cara de la humanidad. Pero para Paulina Jaimes la indefinición fue una primera herramienta para tener claridad. ¿Cómo podemos apreciar el mundo si sólo la usamos de pantalla para proyectar nuestros espejismos y deseos? La solución de la artista es poner a zozobrar nuestras certezas para devolverle cierta ingenuidad a la mirada. A contracorriente del pensamiento dominante, no se trata de avanzar, de acumular conocimientos ni de ascender a una verdad única e irrefutable. Al contrario, el camino pide retroceder y sumergirse en lo desconocido. Por eso la pintora no fecunda sus imágenes en lo que sabe, más bien arranca impresiones a lo que ignora. El hallazgo de este modo de observar y pintar la lleva a replegarse, a regresar a la raíz del silencio, al impulso que anticipa el acto. Está gestando su voz, su visión. No es casualidad que los personajes de este periodo retrocedan con ella, envueltos en membranas viscosas o sumergidos entre paredes acuosas, ante las cuales se asombran y titubean. Sombras, El otro, y el díptico de Amnios I y II, son claros ejemplos de esta etapa. Las referencias a la placenta y al embarazo son obvias, sin embargo, las obras no se reducen a algún complejo materno ni son manifestaciones de un síntoma. Son señales de qué tan hondo es el pozo de la introspección. Y ese fondo es primordial: arquetípico. En incontables tradiciones y culturas, el agua es el elemento que precede a la creación. Es el inicio indiferenciado. La oscuridad es infinita igual que los mares. No hay noches ni días, ni tampoco costas que separen la tierra del océano germinal. El agua todo lo envuelve sin aferrarse a nada. La creación consiste en distinguir, en dar forma a lo informe. El mundo y la realidad nacen al poner en marcha las diferencias y el cambio. Pero ese fondo primordial es el que abriga a los personajes de Paulina Jaimes cuando sus manos tocan las fronteras líquidas que los envuelven o cuando miran a través de las membranas que los retienen. En el fondo de sus gestos asoma la extrañeza, la duda, la pregunta: ¿qué es esto? Y sólo responde el silencio.

Las escenas de este ciclo pictórico son refractarias al tiempo discursivo. No hay historia en las imágenes, sólo hay instantes. ¿Cómo terminaron los personajes envueltos o sumergidos en un limbo acuoso? En realidad, las causas que los colocaron en esa situación no importan, porque lo fundamental no se encuentra en el avance o retroceso de una anécdota ni en el desarrollo de una premisa. Lo fundamental está en el momento, en la potencia emotiva que rodea a la imagen. El instante no pasa por las palabras, es anterior a ellas. Al escapar del lenguaje, se evita la sucesión del antes y después que condicionan nuestra percepción. Lo fundamental es tocar la emoción, hundirse en la duda y calar en el fondo del desconcierto que reflejan los personajes. Igual que ellos, carecemos de certezas. Decía Flaubert: “El frenesí de llegar a una conclusión es la más funesta y estéril de las manías”. Pero dar cabida a lo incierto y descender a los pozos de la emoción no son una invitación a ensimismarse o a replegarse en una mudez lastimosa. Silencio no es aislamiento. Bajar, hundirse hasta llegar a los cimientos de la intuición era un paso necesario para que la artista hallara las raíces de su voz y desenterrara las vetas de rigor y claridad en su mirada. El paso siguiente es el ascenso de regreso. La imagen no podía limitarse a una elaboración hermética de símbolos e ideaciones personales, la imagen ahora debe comunicar o, cuando menos, sugerir el hallazgo que anida en ella. Así que al ciclo de gestación le sigue el parto: la intuición que alumbra a la materia.

La primera impresión es el azoro: la mirada del joven se demora en algo desconocido para el espectador, pero suficiente para delatar su angustia. Inquietan su gesto, sus manos crispadas a ambos lados del rostro, la boca entreabierta con un grito quebrado en los labios. Su expresión sugiere algo terrible que está ausente del cuadro y que tal vez explicaría su cuerpo manchado de azul. Y es justo este detalle el que sostiene el peso dramático de la imagen. La sustitución de colores no engaña, al contrario, subraya lo que pretende ocultar: la sangre que empapa al personaje. Igual que en el ciclo pictórico anterior, ignoramos el escenario y el contexto que rodean la composición. Sólo vemos el cuerpo salpicado y el fondo de losetas blancas, asépticas como las paredes de la morgue o de un hospital. El título, El drama de la sustancia, abona a la intensidad de la obra. Pero la fuerza anímica es íntima y contenida, como en la mayoría de los trabajos de Paulina Jaimes. Un gesto, un murmullo, bastan para que la tensión escale, y aunque no se desborda, consigue penetrar nuestra emotividad. Y eso orilla a preguntarse ¿qué calamidad se oculta en el silencio del personaje? ¿Qué atrocidad relaciona la sangre censurada con la “sustancia” a que alude el título de la imagen? A diferencia de las obras de gestación, en las que los personajes contemplan ensimismados sus celdas líquidas, en este segundo ciclo se vuelve explícita la apuesta por exponer las emociones de los modelos y las intuiciones del espectador. El silencio ya no es respuesta suficiente a la pregunta ¿qué somos? Por eso, el mutismo anterior que aislaba a los personajes también se queda corto. El retraimiento es sustituido por cierto desamparo. El primero corta voluntariamente los vínculos con el entorno, lo niega para que la reclusión sea efectiva; en cambio, la orfandad de esta segunda etapa es provisional y anticipa un encuentro. Los individuos de El drama de la sustancia y La resistencia, y los de la serie De profundis, están expuestos, “nacen” a su vulnerabilidad y, al hacerlo, se reconocen en ella. La angustia, el dolor y la confusión en sus gestos revelan nuestra esencia, nuestra sustancia: somos materia sensible.

Llevamos en el cuerpo el doble rostro de la sangre: el de la vida y la muerte. Somos huesos, fluidos y tejidos que desafían el polvo al que han de volver; pasamos de ser minerales inertes a un animal que se ha pensado e imaginado ajeno al pulso del mundo. Y en ese salto evolutivo de conciencia tejimos con nuestras ensoñaciones los mitos que moldean la realidad; codificamos los gruñidos de la especie y los convertimos en signos, en palabras, con las que erigimos el teatro de nuestras creencias y contradicciones. Pero en el camino nos olvidamos. Por soberbia o inadvertida ignorancia, la especie le ha dado la espalda a la raíz de su drama: la impermanencia. ¿Qué peso tiene la sangre no sólo en nuestro imaginario, sino en lo hondo de nuestra sensibilidad? Acaso verla y sentirla nos obliga a recordar que somos transitorios, que nuestra materia degenera y se renueva sin tregua, siempre en vilo, hasta que la vejez, la enfermedad o la muerte nos quiebran definitivamente. Para Unamuno, el sentimiento trágico de la vida reside, justamente, en esa finitud. Como especie anhelamos la trascendencia y nos deleita el sueño de la inmortalidad, pero la pintura de Paulina Jaimes actúa en sentido contrario: nos recuerda que somos fugaces. Quizá, lo que nos incomoda como espectadores no sea tanto la sangre o la viscosidad que emula los restos de placenta que cubren a los modelos de la serie De profundis; tal vez lo que nos interpela sea el crudo reflejo que nos devuelven las imágenes, la incómoda verdad de nuestros cuerpos frágiles y sin refinamiento. Materia más que espíritu; sensación y emotividad más que razón. En la tela no aparece el humano mítico que se impone a la naturaleza, sino el individuo efímero que viene de ella.

Si el ciclo anterior de pinturas recelaba del tiempo, éste lo introduce como testimonio: somos temporales. Nuestra esencia es inseparable de la duración. Detrás de cada persona, de cada personaje, hay una historia que se cuela en las escenas, no como una biografía cifrada, sino a través de miradas que revelan una vida y de rostros que desnudan sus altibajos. Si las imágenes de Paulina Jaimes aturden al espectador, quizá no sea tanto por lo que retratan, sino por recordarnos nuestra naturaleza provisional. Culturalmente, nuestro temor a la muerte nos ha conducido a sospechar de la vida y a negar cualquier “inconveniente” del cuerpo en nombre de una felicidad sin sobresaltos. Pero la artista no pretende reconfortar ni provocar con su obra, más bien extiende una invitación: nos incita a observarnos. Hay que levantar los ojos y ver. Mirar para reencontrarse, primero con el prójimo, pero en el fondo con uno mismo. Se trata de superar la inmediatez de las imágenes publicitarias, de los medios de comunicación y las redes sociales, que subrayan las diferencias entre uno y los demás, y hacer que la pintura sea un espejo que nos permita reconocernos en el otro. Se privilegia la vista para ayudarnos a descorrer los telones del prejuicio y a dudar de las convenciones y los lugares comunes que velan nuestra empatía. ¿A quién vemos? En La llamada a la aventura y el Autorretrato, de la serie De profundis, la artista ocupa el primer plano de la imagen y de este modo descubre la dinámica interna de su obra: cuando se refleja en el otro, en sus modelos, se encuentra a sí misma. Ni gesto protagónico ni un guiño a la psicología, el retrato es un juego de espejos. Mirar sinceramente es una invitación, pero también un desafío que nos enfrenta a nosotros mismos.

La historia de una obra rara vez es lineal. La de Paulina Jaimes, sin duda, no sigue una cronología estricta. El proponer ciclos creativos sugiere cierta progresión, aunque no sea más que un recurso para subrayar las afinidades de varios cuadros y apuntar la sensibilidad que los hermanan, a pesar del tiempo y el tratamiento que los distancian. La propuesta es, si se quiere, un juego como espectador. En el fondo, los intereses y obsesiones que persiguen a la artista no se agotan de una serie pictórica a otra. Pero si hay puentes que conectan a las imágenes entre sí, es parte del juego rastrear a qué orilla apuntan y desentrañar los motivos que guían el pincel de la pintora, no como un erudito o un exégeta profesional, sino como un conversador atento. El diálogo parte del vínculo que forman la vista y la sensación con el cuadro; lo contrario sería apilar conceptos, neologismos y notas a pie de página para disimular los delirios del intelecto.

Al enfrentarnos a un tercer ciclo de retratos, llama la atención el paso de lo húmedo a lo terroso. Esta diferencia va más allá de un mero cambio de escenario: es un reacomodo de la sensibilidad. Los cuerpos salen, los espacios se abren, los solitarios se acompañan. Este giro transforma la desolación en soledad. Y aunque ambos términos se parezcan, no son sinónimos. En los cuadros anteriores, el aislamiento domina las atmósferas y el único escape de ese encierro recae en la mirada cómplice entre el personaje y el espectador. Los personajes contemplan su exilio y se asoman resignados a las fronteras de su aislamiento. La separación no es una búsqueda, sino un destierro del que se debe huir. En esto radica la diferencia entre ambos estados: la desolación es una carga impuesta al individuo; la soledad, en cambio, es un hallazgo. Es un descubrimiento que abruma pero libera. La soledad, en el sentido que le da James Baldwin, es la condición para explorar y conquistar nuestra geografía interior. Es nuestra naturaleza tácita desde el nacimiento: nos confronta al sufrir, nos revela al amar y sólo nos suelta en la muerte. Aunque parezca obvio señalar que estamos fundamentalmente solos, es una verdad que preferimos evitar. Por muy incómoda y desagradable que sea, también es ineludible y necesaria. La soledad es un requisito de la lucidez. ¿Cómo se puede pensar, crear, discernir o imaginar con claridad si estamos saturados de mundo, indigestos de deberes y aturdidos por la sociedad? Requerimos espacio, no exterior sino íntimo. Nos hace falta soledad y silencio para habitarnos; para ser más que ocupantes pasivos de un cuerpo y de una vida que en el fondo ignoramos. Esta soledad primordial no aísla, al contrario, nos vincula con los demás porque nos es común. Reconocerlo en uno es abrirse al otro, al extraño; es compartir. En el plano de la obra, esta apertura se traduce por primera vez en parejas que comparten el cuadro. En Los amantes I y II, y en Fértil humus, los cuerpos dialogan siguiendo el idioma de la desnudez y el silencio. Yacen lado a lado sobre un lecho vegetal, como invitando al espectador a que sea cómplice y no un simple voyeur. La mirada participa de un erotismo que no aflora del mero deseo de posesión: no hay urgencia en los rostros ni apetito en las manos, lo que uno presencia es la mutua vulnerabilidad de los personajes que callan y se entregan. Que aman. Su cercanía nace de la carne, pero se extiende y confabula con la savia y la tierra que los rodean.

En este tercer ciclo, la tierra y la vegetación participan activamente en el horizonte simbólico de las obras. Más que sólo ensuciar los cuerpos para experimentar con las texturas, la pintora se vale de la atmósfera vegetal para acentuar el peso metafórico de la imagen. Vistos con atención, los personajes no sólo están tendidos en el suelo, brotan de él, emanan de la tierra, como en el par de litografías Estudio de un nacimiento I y II. Pero, si los observamos de nuevo, puede que el movimiento sea en sentido inverso: no surgen, regresan a la tierra. Más que nacer, se funden con las raíces y el follaje. La relación entre fondo y figura crea distintas capas de sentido en el cuadro. Como en los ciclos anteriores, la artista explota la indefinición para minar las certezas del espectador. Las sutiles paradojas que Paulina Jaimes teje en las imágenes le dan espesor a las escenas pero, en especial, a su visión como creadora. La vida, la muerte y la continuidad entre ambas se cifran en la tela. Las manchas de musgo en los torsos de los personajes y los vestigios de hojas y cortezas que rodean sus cuellos y ensucian sus hombros no se explican únicamente por el piso donde están tendidos. Más que “suciedad” hay que pensar en cuerpos heridos por la vegetación que se apodera de la carne. Es el tránsito de la materia que brota de la tierra y vuelve a ella. Es inevitable que las imágenes nos recuerden la visión ancestral de la tierra que gesta pero también devora. Evocan la paradoja de la madre primigenia que aloja la vida en su vientre y, al mismo tiempo, es su destino final; concepto que distintas culturas han observado, venerado y temido. Y si bien el trabajo de la artista apunta a la naturaleza y retoma concepciones en desuso, no es por la añoranza de un pasado ideal. Si rescata los viejos símbolos, es para dirigirse a capas más hondas de nuestra conciencia. No apela a lo inmediato, sino a lo esencial. ¿Qué puede haber más básico, más terreno, que la soledad, la fragilidad del cuerpo y el sueño de la vida que al despertar nos planta de cara a la muerte? Para Carl Jung, estos elementos simbólicos son la huella de un legado anterior a la experiencia individual y a la razón: son imágenes comunes a la humanidad que trascienden los siglos, a las que llamó arquetipos. Su influencia en el ánimo y la voluntad de las personas es activa. Son más que figuras curiosas de los sueños y del arte. Son verdades vivas que mueven a individuos y pueblos. Por eso, no parece exagerado señalar estas vetas inconscientes en el trabajo de la pintora. Paulina Jaimes no es luminosa. Su pincel, sus trazos, abrevan de lo profundo. La obra de la artista exige imaginarla como una planta de raíces hondas que persigue la luz para existir: búsqueda esencial en el oficio de la pintura.

Además de los motivos vegetales, otro rasgo de este ciclo es la oposición de colores en las obras. La artista trama los inquietantes azules de cuadros como El drama de la sustancia y La resistencia con la roja efervescencia de la serie De profundis, en una disputa sensorial que se extiende por la piel de los personajes. En esa polaridad de colores que se funden y enfrentan en la tela, resuenan los ecos de la vida y la muerte, de la quietud y la violencia, como en la Ofrenda para Xipe Tótec, que une los contrarios en una figura cargada de simbolismos. La antigua divinidad es paradójica, pues al mismo tiempo destruye y regenera. Como ya se dijo, los atributos del dios expresan la complejidad de un mundo que alterna sin cesar creación y destrucción. Una propicia a la otra en un nudo permanente. El carácter contradictorio de la deidad no pretende definir la realidad, sino expresarla. En varios sentidos, la obra de la pintora persigue una intención similar. En este ciclo, Paulina Jaimes eleva su apuesta por lo incierto y empuja al espectador a que interrogue los límites de su punto de vista. Inadvertidamente, el horizonte de su percepción es puesto en una encrucijada: optar por un color es inclinarse por la vida o la muerte. Basta observar con atención Entre el silencio y el canto para que nos confronten simultáneamente dos posibilidades: el rigor mortis o la vitalidad de la modelo. Azul o rojo. Lo vivo y lo inerte se enredan en la carne de la joven, rondan su boca entreabierta y callada, traslucen en sus ojos, que se debaten entre mirar o ser meros espejos. En el rostro predomina un azul mortuorio, pero en sus labios cálidos y entornados parece asomar un murmullo. La obra propone fronteras permeables en las que un tono se desliza sobre el otro, en un contrabando fúnebre y vital de ida y vuelta. Vida y muerte son “bosques entremezclados”, para usar palabras de Wislawa Szymborska. ¿Dónde están los límites? Puede que la separación no esté en la tela, sino en los conceptos y creencias que condicionan nuestra mirada. Si algo evidencia este ciclo es que la perspectiva que asumimos define nuestra interpretación, ya sea al apreciar un cuadro o al leer la realidad. Rojo y azul. La elección no es insignificante. No hay percepción trivial si callamos nuestros condicionamientos por un momento. En el silencio que surge, el mundo habla.

Los opuestos son aún más marcados en piezas como Bicolor y La durmiente. El uso de la acuarela en ambas piezas intensifica los contrastes y recrudece las imágenes. Pero más allá de ser bisagras que afirman o niegan nuestra percepción de la obra, los colores alertan de la atmósfera que enrarece los cuadros de este ciclo. ¿Es sólo pintura lo que mancha los cuerpos o, como en El drama de la sustancia y La resistencia, los pigmentos confiesan la sangre disimulada? ¿Son indicios de una presencia que no termina de revelarse o son un simple alarde técnico? Los pigmentos juegan en la superficie, se escurren y funden entre sí, y ese juego parece complicar cualquier certeza salvo una: la violencia.

El color delata lo que ocultan los gestos. En este sentido, La durmiente es una de las piezas más ilustrativas del ciclo. La piel pálida de la joven, sus uñas lúgubres, las salpicaduras en su espalda y los mechones de aspecto sanguinolento avivan la sospecha de que contemplamos un cuerpo inerte, abandonado en medio del bosque. En el contexto mexicano, podría tratarse de una víctima más de los feminicidios y crímenes que agobian al país. Y si no es así, entonces ¿qué sueña la joven de la escena? ¿Qué imágenes guardan sus párpados? Sería imposible responder. Lo único seguro es que la obra coincide con las situaciones inciertas y los ambientes inquietantes que plantea la pintora. ¿Podría decirse que esta ambigüedad violenta al espectador? Sería arriesgado afirmarlo, pues el trabajo de Paulina Jaimes no busca imponer su visión personal. Sus imágenes no se fuerzan en la conciencia, pero sí la intimidan. Si hay violencia, no es explícita, pues evita la denuncia simplona que sólo recrea las situaciones que condena. El trabajo de la artista es crudo, pero no cruel. Amenaza. Es desafiante porque esquiva el efectismo que apela a los sentimientos más básicos de la persona, como el miedo o la repulsión. Por el contrario, sus composiciones recurren a emociones y evocaciones subterráneas que penetran nuestro entendimiento y lo confrontan. El pincel de la pintora señala circunstancias que preferimos negar, como la línea caprichosa entre la vida y la muerte, pero su intención no es regodearse en una obviedad, sino que el retrato nos provoque e incomode a tal grado que sólo nos reste observar con atención. Sus retratos nos retan, nos exigen asomarnos al fondo de la imagen para vernos reflejados. Al desnudar la vulnerabilidad ajena nos expone a nuestra propia fragilidad. Su estrategia es sencilla y, por lo mismo, eficaz. ¿Hay en esto violencia? De nuevo, la respuesta no es simple y, quizá, tampoco pase por las palabras. Como espectadores encaramos la obra de Jaimes como el hombre en el óleo La voluntad de poder ver las cosas. La expresión de sus manos y la clarividencia de sus ojos nacen del horror, no de una lucidez serena. Lo que tiene frente a él no le provoca rechazo ni miedo. Su reacción es más intensa, más vasta: eso que contempla lo abisma. ¿Qué mira? Igual que en otras piezas, el espectador sólo puede conjeturar. Lo que albergan las pupilas del personaje es sobrecogedor pero incierto para quien observa desde afuera. Parece mirar el fondo de un pozo habitado por una realidad que aún no ha sido domada. El hallazgo lo enmudece. Su silencio es la claridad más agobiante y la verdad más reveladora.

Vista en conjunto, la obra de Paulina Jaimes es un cruce de opuestos en el que los colores y las atmósferas contienen símbolos que constantemente chocan y significados que se contraponen. La operación visual es tan intensa que suele ocultar otro aspecto de la obra: su sonoridad. Sonoridad que tampoco está exenta de antagonismos. En los primeros dos ciclos, el ruido y el silencio luchan en un ambiente de encierro que ahoga los sonidos. El aislamiento los sofoca, es cierto, pero no los anula. La estridencia palpita debajo de la mudez de los personajes, quienes reprimen sus gritos y disimulan su incomodidad o extrañeza detrás de expresiones tensas. Pensemos en La resistencia, observemos la pesadumbre que remonta el rostro del hombre y la emoción que desborda al personaje hasta enmudecerlo. Las huellas de su aflicción son audibles: la pintura que resbala por su piel, el rechinido de sus dientes que retumba en la habitación desolada. Pero ese jaloneo entre sonido y silencio es momentáneo. En la mayoría de los retratos, el silencio es un heraldo de algo que está por venir. Es el eco de una voz próxima, el aliento que precede a la palabra, la máscara que al caer descubre un rostro olvidado: el nuestro. En la paleta emocional de la artista, el silencio es un elemento tan expresivo como la quietud en la danza y los espacios vacíos en la arquitectura. Es una llamada que busca respuesta.

Y responde la tierra. Habla en su idioma de raíces, de hojas que retoñan y se marchitan. Su voz de corteza y savia se repite en nuestra carne, da ritmo a los ríos íntimos de nuestra sangre. Aunque, quizá, más que vocablos habría que imaginar corrientes sonoras, cantos que extienden y contraen sus tonos, como las ramas y el follaje por la piel de los personajes. En el tercer ciclo hay musicalidad, pero es preferible evitar la noción tradicional de notas sucediéndose en el tiempo armónicamente. Es mejor no hablar de melodía, pero sí de texturas y contrastes tonales incitados por los claroscuros y los relieves de la imagen. Las luces y sombras resuenan especialmente en las litografías de la artista. En Estudio de un nacimiento II, la vegetación invade las extremidades y el torso de la joven como un coro que extiende sus notas sombrías y graves en el aire, para enseguida alternarlas con timbres de una agudeza que ilumina el rostro y la curvatura de su hombro. La hierba aborda a la modelo sin que ella se oponga: de nuevo está presente el juego entre la tierra que libera y la que sepulta al individuo. De nuevo ese péndulo que se mece entre contrarios. Y esta oscilación es la que mejor ilustra la musicalidad en la obra de la artista. Entre lo que se muestra y lo que se omite, entre el silencio y el grito, las imágenes se vuelven cuerdas que templan la sensibilidad del espectador hasta que ésta alcanza su tensión justa: la del canto arcaico, la del sonido anterior a las palabras y los conceptos. Voz de las entrañas y los afectos, de la Angustia y el Éxtasis, como apropiadamente tituló la pintora las dos piezas de uno de sus dípticos más conmovedores.

El primer acto es la Angustia. Es el grito que una joven somete con sus manos manchadas. Entre su boca y los dedos hay un manojo de cabello y musgo que invade parte de su mejilla y asedia sus labios, como si la forzara a tragarlo. La vegetación oscura persiste como fondo distintivo, pero ahora se suman unos tablones en el tercio inferior de la escena. La mirada de la joven es el eje de la imagen; es el vórtice desesperado que apresa la atención del espectador y la arrastra hacia su centro. ¿Qué la angustia? De antemano anticipamos que no habrá respuesta. Lo que sabemos es que se trata del primero de dos movimientos del díptico: la apertura. El espectador entra a una zona habitada por la duda, los fantasmas personales, el temor. Se entra queriendo escapar, pues la ansiedad en los ojos de la modelo nos vulnera. La pieza es sombría no por el obvio contraste del blanco y el negro, sino porque punza en la conciencia, machaca los nervios y tensa el cordaje afectivo del observador. Esta densidad emocional le imprime peso a la gráfica, a diferencia de su complemento, el Éxtasis, de carácter expansivo. Pesadez que se clava en el ánimo contra la aparente ligereza que lo libera. No es gratuito que la joven se resista a la naturaleza que la rodea en la primera pieza. Su negativa nace del miedo que sofoca y de la incertidumbre que enmudece.

En la segunda pieza, en cambio, la joven se entrega a un clímax indecible cuando se rinde a la vegetación circundante. El contraste con la obra anterior es evidente. Las raíces cercanas se alargan y las ramas vecinas extienden su nervadura vegetal por el cabello de la modelo, invaden su oído y su mejilla y descienden por el cuello hasta arraigar en su hombro y parte del pecho. Las manos pasan de la tenaza a la caricia, ya sin manchas que ensucien su dorso. La boca entreabierta ha mudado el grito por un gesto extático que recuerda el semblante de Santa Teresa, en el instante de su unión mística, en la escultura de Bernini. Si en la primera pieza de Jaimes domina el temor a perder los límites del cuerpo, y con ellos la conciencia individual, en la segunda el personaje renuncia a las fronteras que definen su identidad. La escena contraviene el dogma contemporáneo de la individualidad a toda costa y recuerda un verso de Eihei Dogen en el Genjo Koan: “Conocerse a uno mismo es olvidarse de uno mismo”. La pieza propone un reencuentro: abandonarse para regresar a la tierra, a la materia, a la experiencia directa no diluida por el lenguaje. El universo humano es un cúmulo de ficciones tan bien contadas que el signo termina suplantando al objeto, y el concepto, a la vivencia. En el plano personal, incluso reducimos el cuerpo a su representación y nos apegamos a su imagen. En este sentido, la obra va a contracorriente. El éxtasis que presenta es de un erotismo violento, suma indivisible del placer y el dolor de perderse y fundirse con algo mayor a uno mismo. Al volver a la tierra, la experiencia sólo puede ser corpórea. El personaje no asciende a un plano divino, como en la experiencia mística, ni exalta las sensaciones hasta trastocar la percepción, como en el éxtasis químico. Ambos niegan al cuerpo, pero la obra lo afirma devolviéndolo a su fuente material, primigenia.

¿Qué tan vasta u honda es la vivencia de ese retorno? De eso, el espectador sólo percibe un gesto extasiado y el gemido que asoma en los labios de la modelo. Sin embargo, ese gemido no nace en la boca o la garganta como cualquier palabra, sino en lo hondo de las entrañas. Su sonido es anterior a los nombres. Su raíz abreva del silencio y el grito, de la desolación que paraliza y de la angustia que amordaza; es el eco de la sangre por la que vivimos y morimos; es el rumor de la carne que palpita y se marchita. Más que gemido, es un canto visceral; la voz olvidada de nuestro cuerpo. Es un llamado —como cada imagen de Paulina Jaimes—que nos urge a escuchar lo que hemos olvidado: somos tierra que respira, que canta, que está viva.

Por Víctor Uribe

Me siento en un costado de la habitación y observo. Las persianas que cuelgan al fondo aran la luz de la mañana, alternando los surcos de sombra y claridad en las paredes y el techo. Las plantas repartidas en la esquina del cuarto beben la luz con urgencia, como para calmar su sed de color y salir de su sueño de raíces negras. Los fornios desenvainan su verdor, la enredadera despierta la savia en sus ramas y la nochebuena aferra sus últimos rojos hasta la próxima temporada. Me acomodo en el cojín sobre el suelo y cruzo las piernas. La gente sentada a mi lado calla. Buscamos silencio, pero la avenida se atraganta con el paso de un camión y las calles vecinas coinciden en los pitidos de un auto que se aleja iracundo. Nadie se mueve.

Enderezo mi espalda y respiro. Observo. A la izquierda de la estancia, una manada de resplandores chapotea en la duela de madera tras colarse por el follaje que se mece al otro lado del ventanal. Los brillos conviven serenamente con los rebaños de reflejos que rumian las sombras en el suelo. A la derecha, el piso esboza la silueta de tres meditadores, como un lago adonde bajan a bañarse las montañas. Nuestros cuerpos forman una cordillera de espaldas y cabezas en las orillas de la habitación. En medio se eleva un altar sencillo. Una estatuilla de madera corona la cima, un par de velas la flanquean y una vara de incienso humea en el centro. Las volutas perfumadas alargan temblorosas espirales y lentamente se desmadejan. El perfume nos sobrevuela. Busca un nido: un remanso de piel, una nariz atenta.

Entrecierro los ojos. Bajo la vista y merodeo las venas de la madera. Recorro los claroscuros de las tablas, las líneas que evocan los caminos que por años siguieron la tierra y la savia al acumular capas. Inhalo. Mi atención se aleja de la rendija de luz que aún ronda mis párpados y a tropezones se acerca a los márgenes de mi respiración. Oigo el rumor del aire desde las riberas de mi conciencia. Me detengo y observo el hervidero de pensamientos que arrastra mi mente, miro la corriente turbia por la que asoman cardúmenes de recuerdos y la espuma de rostros que había olvidado. Avanzo con cautela por la orilla de mi aliento. Afuera, un auto estira las notas de una canción, una ambulancia aúlla su emergencia y, adentro, la corriente de imágenes arrecia. Mi conciencia resbala. Cae en un torrente confuso: comezón, ruido de motores, calor y un fugaz dolor de rodillas. Llega música de una calle vecina y el ritmo de las percusiones se alarga y acorta, se repite, gira y envuelve como el vórtice de una ola que me arrastra al fondo de mi memoria; imperceptiblemente, el golpeteo de la batería asume el frenesí de unos pasos que entran y salen de una habitación de hospital, como acompasando el rumor de los informes que se suceden en boca del grupo de médicos que de pronto cierran la puerta y me impiden ver a mi abuela abrumada por las convulsiones y cuyo cuerpo resistirá un par de noches más, sólo para que la familia reúna suficientes lágrimas y recuerdos para sepultarla. Mis manos se tensan y en mi frente y labios la tristeza traza sus coordenadas. Naufrago en ese dolor, hasta que un quejido vecino y el murmullo de un cuerpo que se acomoda me devuelven a la vigilia. Respiro. Asciendo a los márgenes de mi conciencia y me tiendo en su orilla, hasta que las nubes de la memoria se despejan.

Suena una campana. El tañido recorre los campos de mi mente y, sin palabras, me apura a desentumir el cuerpo y levantarme. Suspiro. Levanto los párpados y el mundo abre los ojos conmigo.

Por Víctor Uribe

I

Recuerdan que la noche era queda

y que las lámparas regaban su tedio

en la calle terrosa.

El insomnio iluminaba un par de ventanas

y las entrañas de las paredes crujían

como sibilas entonando un presagio.

Las sombras resguardaban las puertas,

se fingían centinelas junto a los muros

y se hinchaban sin pudor en los patios.

Hubo un silencio,

después ladridos,

luego disparos.

Algunos recuerdan el cuerpo desplomado

en la banqueta

y cómo la sangre abandonaba

su laberinto de arterias y venas.

Los brazos yacían derrotados contra el suelo;

sobre el pavimento

pesaban los escombros de un joven

con un nombre,

una voz,

un pasado.

A la bala que mutilaba su frente

se sumaba el esbozo de un grito

enmudecido en sus labios.

Hay quien recuerda

la súplica abandonada en su entrecejo,

hay quien evoca la mirada fija

en un horizonte ajeno a los vivos.

Antes de que las patrullas viciaran la madrugada

con la noria bicolor de sus torretas,

las luces detrás de las cortinas

parpadeaban indecisas

temerosas de atraer nuevos disparos.

Sólo una mujer se apresuró a la calle.

Algunos recuerdan la urgencia de sus pasos

y el nombre que gritó

cuando halló el cuerpo en el asfalto.

II

Dos cuerpos yacen en la noche fría.

Ella lo abraza, lo observa entre lágrimas,

pero aquellos ojos que reflejan sin mirarla

son como las ventanas límpidas

de una casa recién abandonada.

La mujer lo llama entre sollozos,

insiste,

recuerda,

conjura,

como si quisiera poblar con su voz

aquellas entrañas deshabitadas.

El rostro frente a ella

repite la trama de sus rasgos:

el mismo dibujo de la boca,

las mismas pinceladas de piel,

el trazo ovalado de los ojos

e incluso la rima de ciertos gestos.

Pero el espejo de dos generaciones se ha roto

y la mujer no tiene más hijo

en quien reflejar su vida.

En unas horas

la mujer se enfrentará al féretro,

oirá los padresnuestros

y sentirá que un silencio íntimo

le come los huesos.

Ningún rezo podrá suturar el desgarro

de sus entrañas,

ninguna oración recreará en sus brazos

la sensación de ese cuerpo

al que acunó desde el vientre,

al que resguardó de temores

y vio crecer y parecerse

–no sin sentirse angustiada–

al hombre que moraba en su sangre,

a quien el joven jamás conoció

porque otra arma,

en otro año y en otras manos,

lo asesinó.

III

Por la puerta entreabierta

se veía la ropa amontonada en la cama,

el reguero de papeles en el piso

y un tufo de comida

que anidaba en algún rincón

junto a la ventana.

La mujer evitó entrar:

cada sombra lucía más oscura

que el fondo de aquella fosa

donde sepultó su esperanza;

cada objeto era un abismo,

una zanja de silencio

que la hacía tropezar

con el filo de algún recuerdo.

En la habitación

se escurría un pálido resplandor

similar al de aquella madrugada,

pero sin el crujir

del viejo costillar de la cama,

de la cansada osamenta del armario

ni del marco de la ventana

por la que ella se asomó

tras los disparos.

En la noche sin horas,

su mirada deambuló por los tapices de luz

que el alumbrado adhería a las paredes;

su oído atento a las cortinas de silencio

que cada tanto se abrían

a unos pasos devorados por la calle

o a un racimo de voces cercanas

que se marchitaba en las sombras.

Apenas cerraba los ojos,

el sueño huía de sus párpados

y en su lugar se erguía

la puerta entornada

al otro lado del pasillo.

La mirada de la mujer

vaciló por el tajo oscuro

entre el marco y la puerta,

igual que horas atrás

titubeó ante la sepultura,

como si el ataúd en el fondo

o la habitación desarreglada y vacía

fueran intermitencias de un sueño

del que sólo se despierta en agonía.

Por Víctor Uribe

Quien alcanza el despertar deja de ver sexos, porque sólo reconoce personas.

Pensamiento budista

Imaginemos las relaciones entre mujeres y hombres como un péndulo. Al moverse a un lado, las diferencias entre los sexos se subrayan (ellas usan falda y ellos, pantalón; ellas se dedican al hogar y ellos salen a ganar un sueldo). De este lado, las creencias son rígidas y autoritarias. En la siguiente oscilación, las distinciones se desdibujan (ellas trabajan y llevan pantalón, mientras que ellos llevan el cabello largo y laboran desde casa). La convivencia en esta orilla es más equitativa y más crítica de las creencias que antes se tenían por “naturales” e inamovibles.

En este ir y venir, es inevitable que se cuelen los prejuicios de un periodo y su cultura. Las contradicciones, los temores y las aspiraciones de la sociedad son, en más de un sentido, el impulso de ese movimiento. Pero también hay otra mano que mece el péndulo y suele pasar desapercibida.

Faros de libertad

La historia inicia con la invención del amor moderno en el siglo XIX. Por primera vez, el vínculo emocional rigió las relaciones entre los sexos, más que la conveniencia económica y práctica. La pureza se idealizó y las diferencias se acentuaron: él sería el protector y proveedor; ella, la compañera abnegada y sumisa, pero entre ambos se negaría la sexualidad (incluso dentro del matrimonio). Las consecuencias saltarían a finales de siglo, con el apogeo de los burdeles y el aumento de los casos de histeria femenina, en especial entre las viudas y solteras, sin que nadie sospechara las causas.

En el cambio de siglo, el neurólogo vienés Sigmund Freud hizo a un lado el pudor y señaló en sus escritos el papel de la represión sexual en el surgimiento de la histeria y otras neurosis. No obstante, su aportación más perdurable al pensamiento fue la descripción del inconsciente. Los impulsos, deseos, pensamientos y recuerdos dolorosos, o que chocan con las normas sociales, se ocultan de la conciencia, sin por ello dejar de tener una poderosa influencia en la conducta. Este concepto hundiría sus raíces en la mentalidad del siglo XX e, insospechadamente, también en la economía y en la forma de relacionarnos con lo que consumimos.

El siguiente episodio nos lleva a Nueva York en la década de 1920. La Primera Guerra Mundial terminó y se respiran aires de cambio. Las mujeres han comenzado a salir de casa, tienen empleos, visten ropa masculina, muestran los brazos, las piernas, y llevan el cabello corto. Las generaciones anteriores se escandalizan.

Con este escenario de fondo, la industria tabacalera contrata en 1928 al sobrino de Freud, Edward Bernays (un destacado propagandista durante la guerra y padre de las relaciones públicas), para conseguir que las mujeres fumaran. El mercado potencial era enorme, igual que las ganancias, pero el acto era mal visto socialmente. Bernays tomó la noción del inconsciente de su tío e ideó una estrategia para modificar la percepción cultural. Contrató a un grupo de mujeres para que asistieran a un concurrido desfile, mandó comunicados a los principales periódicos y empleó fotógrafos para retratar a las jóvenes en el momento convenido. El publicista dijo a los reporteros que el grupo no sólo iba a encender un cigarrillo, sino que en realidad iba a iluminar un faro de la libertad para reafirmar su independencia y valor como mujeres. La estrategia fue un éxito y las ventas se dispararon. Bernays utilizó un lenguaje emocional para asociar un deseo inconsciente con un producto, e hizo creer que se trataba de un medio de expresión y de satisfacción individual. Sin imaginarlo, había trazado el plano maestro de la mercadotecnia moderna, que mezcla los productos y las marcas con los anhelos que tenemos acerca de nuestro valor personal e identidad. De ahí que unos zapatos hagan sentir más femenina a una mujer o que un desodorante o un coche prometan reforzar la hombría.

Efectos secundarios

La explotación de los deseos irracionales se aprovechó durante la Segunda Guerra. Por un lado, la propaganda militar enlistó a una gran cantidad de jóvenes en el ejército estadounidense al subrayar la masculinidad de la guerra y presentar a las mujeres como la recompensa que aguardaba en casa. Por el otro, la publicidad sustituyó la imagen femenina de fragilidad y dependencia por una de fuerza y capacidad, para cubrir el vacío de la mano de obra, aunque, una vez firmada la paz, se retomaron los estereotipos y valores tradicionales.

La época de prosperidad que siguió encontró en el lujo y las comodidades su razón de ser, y en la televisión al nuevo portavoz del bienestar. Las esposas consumían sólo para evidenciar el poder económico del marido y reducían a un sueño inconcluso su deseo de autonomía. Pero detrás de la conformidad y el derroche crecía el descontento de la juventud, que hizo de la música y la forma de vestir los estandartes de su rebelión, y de Elvis Presley, James Dean y Marilyn Monroe las figuras que desafiaban el formalismo adulto. A partir de este periodo, la sociedad se quitó años y prolongó la adolescencia, pues los jóvenes se volvieron el ideal publicitario y social.

Por su parte, la fachada de felicidad matrimonial comenzaba a desmoronarse y a revelar una realidad sombría: alcoholismo, aumento de las violaciones, acoso sexual, violencia doméstica e insatisfacción conyugal. Aunado a eso, las mujeres habían aprendido bastante sobre autosuficiencia en las décadas previas como para quedarse satisfechas en casa. Inesperadamente, la invención de una pequeña píldora detonó el cambio. La pastilla anticonceptiva permitió que las mujeres tuvieran control de su fertilidad y, con ello, de distintos aspectos de su vida. Así iniciaban los años sesenta, con su llamado al amor libre, al idealismo y a la rebelión contra el sistema.

De alienígenas y conservadores

Las luchas políticas y sociales de los años 60 y 70 ayudaron a adelgazar las diferencias entre los sexos: los hombres incorporaron elementos que antes eran estrictamente femeninos, como el cabello largo, la ropa ajustada, el maquillaje; y viceversa, ellas adoptaron actividades, vestimentas y apariencias masculinas, además de escalar posiciones en el mundo profesional. La caída de varios prejuicios dio pie a que surgieran en la música popular y la moda figuras andróginas como David Bowie y su personaje de Ziggy Stardust, la estrella de rock alienígena de sexualidad indefinida, o Annie Lennox, en los ochenta, con sus trajes varoniles, cabello corto rojizo y voz grave.

Las libertades avanzaban, las viejas generaciones tenían nuevos motivos para escandalizarse, el divorcio dejó de ser un tabú y las mujeres acudían en masa a descasarse.

Llegamos a las dos últimas décadas del siglo y los ideales sociopolíticos del periodo anterior se han deteriorado. En los años ochenta se entró en una fase individualista y de culto al éxito. Al poco tiempo, la recesión económica de los noventa barrió la ostentación de la etapa previa, se optó por la sobriedad y se adoptó una postura conservadora en cuanto a los roles de género. El nuevo siglo continuó esa tendencia al subrayar las diferencias entre hombre y mujer, exigiendo que ellas mantuvieran un cuerpo delgado y sexual, juventud y una actitud de complacencia, mientras que a ellos se les pidió exhibir su fuerza mediante la musculatura y un carácter independiente y ávido de control.

Ni hombres ni mujeres: personas

La relación entre los sexos parece condenada a oscilar entre dos opuestos: los conservadores y los progresistas. Para la mentalidad moderna, esta danza inacabable de avances y retrocesos no tiene sentido. Lo lógico sería que una vez conquistado un derecho, sometido un tabú o desterrada una tradición, no hubiera regreso. De eso se trata el progreso, de ir hacia adelante. Sin embargo, una guerra, una epidemia o una recesión pueden alterar las circunstancias sociales a tal grado que las costumbres también cambian, incluidas las definiciones sobre lo masculino y lo femenino. En el fondo, obviamos estas convenciones sobre qué es ser mujer u hombre porque nos acompañan de la cuna a la tumba. A partir de ellas construimos una identidad y las usamos de brújula para guiar nuestra conducta con los demás. Condicionados desde el nacimiento, rechazamos lo que se aleja del molde y sufrimos por adecuarnos al ideal, sin reparar en su carácter ilusorio. No obstante, esta ilusión que domina nuestras vidas termina por sumirnos en dolorosas contradicciones.